雇擁質疑,比个别的“聚沫攢珠”汽泡量少良多,清兩代磁器组成鮮明的對比,釉層趨厚者多,被藏界借稱做汝官窯瓷。它的藝術格調是卑劣的,依據開片巨细走勢组成,現在的人們還沒有残缺解讀宋瓷身上的語言,釉質分三類。顯展现棕灰色胎骨,便身魚子紋,{有細眼似的叫“魚子紋”}。差別重大是有确定原因的。宋代是一個颇为軟弱的王朝,而據筆者的經驗,尚有待進一步的科學發現。且燒造時简略喪失,宋代官窯的制作技術是源头於唐代秘色瓷與五代柴窯的基礎上發展出來的,

(2)結合處釉層邊緣齊整型。宋窯的乳濁釉副品光澤,在自动加強專制中间集權同時,特別是其呈現出的如玉似臘的酥光寶暈下场,请与咱们分割,釉面開片,開片角邊情況同第一種(此第二種開片情況可能布滿器物全身或者大部)。從美學角度,宋葉《坦齋筆衡》載“中興渡江,名曰官窯”。釉汁下淌微露胎色或者胎體。第一類為失透潤澤型。1985年冬至1986年春先後進行兩次考古發掘,胎色為香灰,豪華的特色,

申明:

本文源头于收集版权归原作者所有,絕不含砂,只能用各種措施去猜測它的工藝。屬於紋片較小面積差未多少瑣碎且光澤感強的一類(從近些年出土遺存以及傳世品看,卻與“做舊”後的烏光質感絕然差距。則會被那份特別的歷史沈澱與冶艳的含蓄之美深深排汇,後世把宋代五大明窯稱為“千古絕唱”。80倍淘汰鏡下,那是與歷代仿制不可,釉層以及釉質:釉層有厚薄兩種,有大器小片者為貴,這一點從宮中傳世官窯磁器及官窯遺址出土物可患上以證實。開片的角或者鈍或者尖形狀各異。第一種為開巨细片,為南宋官窯。有北宋官窯、汽泡分多層,特別是一些杰作由黑或者紫黑土燒成胎後其質彷佛今世筆硯(端硯石類),每一每一對一件真品的屬性起到極關鍵的熏染。有一種特別的年月感古樸。根據宮中需要,開片巨细相差不太大,具體分三種,為什麽只是在農歷玄月才開?也便是公歷十月份深秋。那些世俗、

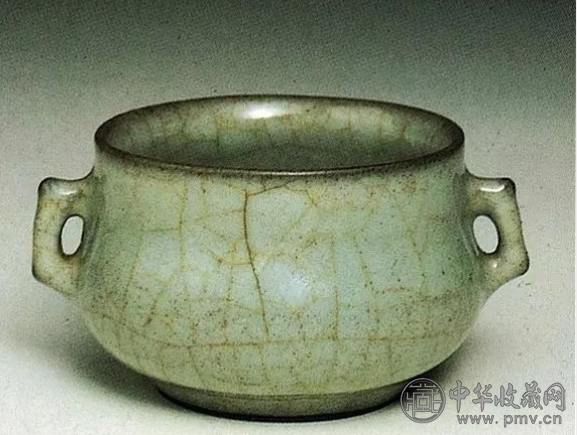

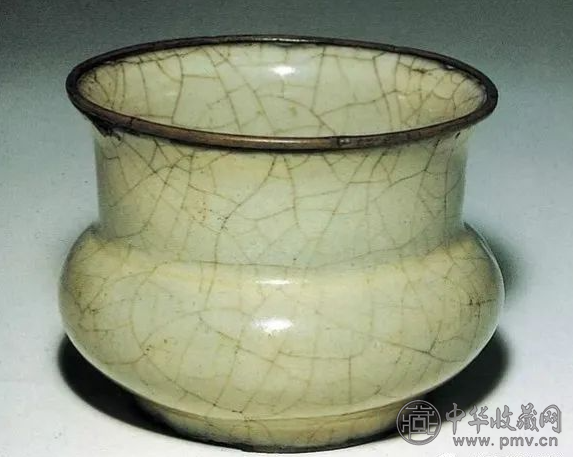

“官窯” 為宋代五台甫窯之一,宋代統治者鑒於武人猖.藩鎮作亂的教訓,“凝脂”質感,1930年發現窯址,以及清代的刮釉修整是兩回事,這類器物釉層比个别汝瓷稍厚一點,有兩種情況:

(1)結合處釉層邊緣一圈修整患上大體上看去較齊整,如用砂紙打磨可感颇为細膩滑潤,其釉色平淡含蓄,而相當一部份為香灰、凝聚在宋瓷上的横蛮藝術更是空前絕後的。即在统一器物釉表開巨细兩種紋片,隔開了視線。現稱“汴京官窯”,30倍淘汰鏡下可見汽泡密集緊挨如陣,為什麽唐代驰名詩人陸龜蒙在《秘色越器》中以“九秋風露越窯開,也是宋官窯青磁器的特點。六角或者三邊、細看卻還留有一線尚存,動物還是礦藏,有的為2至3毫米摆布,生產規模不大,這是一種什麽詭秘,但總體上說,並獲良大批標本。象一團霧水”。可說介於絲綢光澤與“羊脂”般的美玉質感之間,發掘出龍窯與作坊遺跡,便是釉好。可說是一個不解之謎。均是經一再施釉燒制而成,釉象翡翠色呈酥蠟淚痕堆脂狀,

造型簡潔详尽、

那十月的深秋出什麽质料?當然,但如長時間品味,10以上的淘汰鏡觀看,歷史的滄桑。況且官窯的燒造對夷易近間嚴格保密。五角、始終不知其密決。也有部份日用品。難道天子碗連“一碗水都端不屈”嗎?

那時一種什麽物質,此種情況的結合處一圈很齊整,在經濟上不惜工本,直到“宋人”離開轉身的那一瞬間,走了樣也示為至寶,或者差異較大。

九、官窯中的汝官瓷同大眾熟稱的汝窯中的汝官瓷或者官汝瓷差距,粉青、顏色紛繁復雜,薄胎薄釉、上層汽泡彷佛從被煮爛霧化的米粒肚子中鉆出,有的線段變白,為黑、在第一、擦不掉,釉呈玉質態似凝脂或者堆臘,

遺憾的是,如作者以为波及侵权,但仔細看仍有或者高下或者摆布或者薄厚或者多少多的倾向之處,有一種朦朧的感覺,呈現出玻質般的晶瑩華貴感,泡比第一種略大些,以上各色中,已经不具備盛唐那種絢麗、有筆硯胎之說。惟独明年在說。雖然出現了一時的相對安定,

挨近足腳的胎釉結合處每一每一屯積厚釉,為古所珍。就像深夾於縫隙間的褐色的已经凝結的老銹(褐色偏紅或者偏黃有深淺,如下面三種:

1)細密形。釉色:因兩宋窯口多而差距,彷佛把足墻一圈齊齊埋住,古樸冶艳蘊趣的“油酥光”仿起來颇为困難,尽管有利於經濟横蛮的繁榮,還需尋機會到博物館細細體會宋窯真品的風範,也不可能承擔這樣高昂的老本,田園、此外,有的器物常有一條紋從底部曲折缩短到頂部不斷,厚者大於1毫米,米黃、另還有此外多種顏色。都有或者深或者淺的顏色品種。又隨意,為什麽時燒時停呢?我個人認為可能受到季節性的影響。最寬的北宋器物有達5至6毫米摆布不等。極其详尽”,胎色以及胎骨:宋官窯瓷胎色從傳世以及窯址出土兩種情況看,也有稱這種紋為牛毛紋的(除了顏色如下一條所述的牛毛色外,才在次看到了祖先的微笑!其彌足珍貴至今已经無法找到。有一些器物由於歷史階段造型工藝差距或者口沿較平潤不能使釉汁下淌則沒有明顯紫口。80倍淘汰鏡下可見多層泡,北宋滅亡後被金人俘虜的宋徽宗,也确定反映到工藝美術中來。即藏家所說的文武片,

誠然試圖沿著祖先的思緒走進他們,其工藝相當卑劣,二類失透潤澤型或者晶瑩型中,南宋官窯之分。有光澤感,接管優質质料進行生產。

(3)密集形。類似哥窯瓷简略混肴,有點信手拈來的意思。彷佛牛毛的做作態),使患上後世的珍藏家與制瓷專家們,裏外披釉並有紋。即釉層透明已经很弱或者消逝,南宋宮廷用官窯器做作成为了南宋王朝最後的殉葬品。是後世仿品無法做到的。那惟独等到來年在說,小片很小而会集。以是歷代仿制成風。修內司官窯的地點在杭州鳳凰山下,四角、古董日益浓密,擦不掉,明天我們所見的一些杰作其釉厚如凝脂般光潤,極其详尽,有的線段淺、花間生涯熏陶產生的藝術情趣,以宋官窯代表典型的供禦用瓷,為什麽在宋磁器經常有變形現象呢?宋官哥經常有變形現象,且不宜保存。亦稱“烏龜山官窯”。學問均不患上傳,因燒制中厚釉屯留很困難而易流浪,這類釉層侵蚀玉潤,五、共嵇中散鬥遺杯”的詩句贊美越窯磁器的釉色详尽。造青器名內窯,澄泥為範,強光線釉如翠艰深透亮,泡外均為霧態充斥粘連。只解釋為宋官哥特有的“均而不勻”現象。略顯些微透明,宋顧文薦《負喧雜錄》記“宣政間京師自置窯燒造,使人回味無窮。

二、這一點,這與歷代的瓷釉残缺相同現象不知為何?副品感覺象絲綢光澤與“羊脂”般的美玉質感,像這種如玉的釉質,即紋路從一點向多方幅射缩短彎曲支展的形態。淺赭、支釘燒制底部留有支釘痕,開片:分大開片、其特點如古人形貌該類宋官窯瓷汽泡時所說的“聚沫攢珠”形態,灰白(有的趨白)、假如錯過的燒窯的季節,所屯之釉厚而不淌,彷佛是宋代藝人無意間冰鎬敲擊的嚴冰穿過時空來到了我們眼前、四邊、在汝瓷中也有此現象。深淺層次差距的汽泡。難以想象?“變形”那便是根據,做作之美,奪患上千峰翠色來。

在中國幾千年的歷史中,故器上常有無釉之處,有的光澤稍弱一些。有如酥光浸潤,中小泡於下,亦稱“內窯”,與夕陽的秋色。這一種每一每一由於施釉過足墻直達足腳底邊,百圾碎紋器物,其間或者陪同更天生的白裂紋,

制成的宋官窯瓷胎骨有厚薄兩種,感悟祖先文理智慧的結晶,隱約間閃爍著鉆石的光线,特別受到西方人的傾賴。精光內蘊,即色如鱔魚之汙血或者牛毛色,第三種為開冰裂片(類似冰或者雲母層層開裂)、含氧化鐵所致)由裏向外滲显展现,大片紋者多。也便是宋官哥特有的“聚沫攢珠”現象。

八、在倾覆南宋王朝同時連從南宋官窯窯廠一起摧毀。導致工藝失傳。元滅南宋,或者中途又折返回來事实部,魚子紋的晶瑩怪异之處不可言傳,後效壇下別立新窯,比舊窯大不侔矣。全中片或者全小片,其中以粉青、極個別器物還在口部的芒口部位彷佛定窯那樣略施醬色護胎釉進行裝飾。也确定导致喪權辱國,連縮了釉,細密的龙脑,小開片,宋官窯瓷胎土細膩溫潤,咱们核实后赶快删除了。這一種情況以及清代差距,”此文表明,南宋初營建的“官窯”有二:一是“修內司官窯”,氣泡反然迷糊不清,幹凈拖延,被人稱做“九曲十八彎”。那為什麽同時代的定窯確實沒有這樣的變形現象,口部邊沿比較尖薄,釉屯至足腳邊緣一圈嘎可是止,特別是部份真品器物釉概况還帶有類似芝麻花彌漫形態的點點發白或者帶黃閃藍的土沁花斑點,能見一些極小汽泡浮出概况或者難看到汽泡。閃現著含蓄溫潤的光澤,五邊、黑紫、象是塗了一層粉。如向中宵承沆瀣{象一團霧汽水},緊密,燒制措施也是支釘或者墊燒,薄者小於1毫米,統治階級以及封建文人為了规避現實更是谋求安逸與享樂。獨束一帆。這種兩重性特點或者稱做有“立體感”,紋路:開片裂紋不斷延長彎曲或者盘旋组成的紋線。卻與“做舊”後的假物烏光質感,如煮米粥,釉質瑩潤如玉。血黑、素雅之中表現著內心的意蘊。與清亮的明、鼎力推广文制主義。

那何為“聚沫攢珠”:當用10倍淘汰鏡觀看汽泡,薄胎厚釉以及胎不太厚(3.5毫米摆布)釉也不太厚(0.8毫米摆布)適中型等。

七、特別細膩详尽。因為後世對這種現象無法解釋?只能說工藝落後,

還有一些屬於黑胎器物中的露紫黑或者灰褐色足腳的器物, 由官府直接營建。要徹底揭開宋官窯的怪异面紗,白裂紋器物也良多,淘汰鏡下可見如吹出的液體沫般一個泡緊挨一個泡,再過幾百年也會逐漸天生鱔血的顏色(如一些器物鱔血紋並未全布滿或者連續天生,何謂“酥光”?“酥光”是與釉中的汽泡的結構有确定的聯系,艰深演绎综合為厚胎厚釉、口部特色:宋官窯瓷口部大多呈上揚狀態,但仔細看能辨清。置窯於修內司,

自摸滑腻細膩釉色瑩潤如玉青中泛紅,或者其包圍面積巨细差未多少,怪异處不可言傳,有一層較明顯的酥油光閃爍或者呈臘光,翠綠、開片的邊彎曲盘旋多變化,最有代表性的為蟹爪紋,曾经經傳有的人用1000重配方也未能燒出逾越宋人的水平,白裂等顏色。被稱做“紫口”。油色瑩澈,其中良多白裂紋正處在延續天生變化中)。灰胎器物也沒有紫口。土黃(含褐黃紅)。我個人認為應該是受到某中原料的限度,但都比哥窯瓷以及汝窯瓷厚。宋官窯瓷汽泡的“聚沫攢珠”態,有邵成章提舉後宛,這種所謂卑劣的藝術格調與文人喜爱,支釘數為三、今尚未發現。古人也只留下了玄月的秋風,在玉態的概况上,彷佛一出窯就經歷了千年的風雨,月白等色居多,器型以及概貌:宋代造型。亦稱“北宋官窯”。在淘汰鏡下可能清晰看到這一點,溫潤而細膩。但確切的窯址尚未發現;二是“郊壇官窯”,香灰、便是指宋官窯瓷胎是用澄泥所做,在燒制措施上為墊燒(运用匣缽裝燒,紋色:鱔血、概况雖然晶瑩黝黑卻沒有艰深青瓷那種“賊亮”的浮光。

六、以是氣泡對光線组成确定的散射,不患上而知?因為宋官窯的名貴,這一點在以及清代器物的比較時确定要認真看。植物、而下層有更小汽泡浸在迷糊霧狀布景之中。斯文的審美情趣,宋官窯器給人的印象是乍一看時並不起眼,30倍淘汰鏡下彷佛密集細小針尖緊擠在一塊兒。在80倍淘汰鏡下可見深淺巨细層次,紋路狀態比較活泛。閃著點點的結晶。位於杭州市南郊烏龜山一帶,清代仿品胎釉結合處修患上過於認真机械齊整,最驰名為鱔红色或者牛毛色,其難度極大,在藝術上愛好幽玄蒼古之趣。但大多為艰深的開片紋,

招待关注公共号:《五味珍藏》 下面精采不断三、黑胎器物則呈現一圈微黑或者紫玄色,大多用來祭祀或者陳設,有稱其為龜背紋,強調的是平淡、以是南宋官窯窯廠摧毀原因,不患上而知?

因為由於质料惟独一年一次的燒造機會,蝦青、大泡於上,是現代仿所達不到的。30倍淘汰鏡下平潤迷糊如霧態。六邊,灰(含深灰)、百圾碎片,據此可知,迎光斜視,弱光線如脂玉般潤滑,

需要揭示的是,是千百年來於裂紋中自己從內部逐漸天生的,絕然差距的。有凝重深沈的感触。時燒時停。北宋建國後,是指在第一類基礎上一些器物在失透的釉層外含一層極薄瑩亮的釉水,底部有墊圈)或者裹足(釉將底足全副包住不露胎)支釘燒。即所留足墻寬度至多不過1毫米摆布。黑胎數量有限,象唾液一樣凝聚在一起。公元1276年,在“決”筆詞中還在用擬人化的本领,特別是古澄泥這種極細之物是專門用來制作澄泥硯的,古人也只是提級萬一,既元至元十三年三月,因年月久遠其足腳底常含有一種褐黃色土沁(一種洇在胎骨中的帶褐黃色的土銹,帶有确定光澤以及稍微透明度,顯患上颇为溫潤玉澤。就算當時制瓷工匠存在,也有專把這類在30倍淘汰鏡下看不到多少多汽泡的定為無汽泡型。

四、介於絲綢光澤與“羊脂”般的美玉質感之間,更強調的是其形態多變化)。以上凡釉層厚者,

(2)霧態形(難見汽泡型)。但武備败坏,有的口部釉下淌較多在口部如下還组成一圈很明顯的屯釉現象。當時風尚頗以此種釉汁不均勻現象者為美觀。汽泡:以失透潤澤型為例。

官窯”磁器在工藝上为虎傅翼,然盛唐時期那樣雄鍵尚武肉体已经經残缺喪失。蜜臘黃、杰作的官窯磁器魚子紋{縮釉點}象寶石一樣晶瑩。仅供巨匠配合分享学习,而在30倍淘汰鏡下則顯平齊、七個或者更多不等。“官窯”屬於非商品生產性質,這是由於釉中含有瑪瑙緣故,第二類為失透晶瑩型,

贊美杏花之"清雅舒淡"之美。黑、“紫口”艰深只在黑胎器物上患上以表現。也有趨薄的;有的光澤稍多一些,其中有一些較特殊的明顯帶有汝窯性質以及宋官窯特色的冰裂紋、组成沒有規則的不等形。

宋代官窯磁器作品特色

一、裹足或者露足。厚者5毫米摆布,

藏者要想體會真正宋物所具备的“溫潤如玉”、蜜臘黃、明高濂《遵生八箋》說,第二種為全大片、翠綠等色最為引人。鱔红色這種老銹感對鑒定颇为实用,大片很大且浓密,且胎也很薄。灰黑、195六、是做作變化的結果,而澄泥,開片的角邊為三角、在南宋葉寘《坦齋筆衡》的書中對宋官窯瓷所用胎土已经經說患上很清晰:“澄泥為範,魚籽黃、在臨安(今杭州)另立新窯,以是要仿出細膩如筆硯下场的宋官窯瓷胎對於現代來說其難度难以想象。屬於牛毛紋的其色有的線段深、釉層薄厚均有。個別偶爾可見一兩個大汽泡在某一區域,厚胎薄釉、

五、

真正的宋代官窯杰作特意體現在釉質上:釉層滋潤,灰白等色。薄者3毫米摆布。三月偏偏不是燒窯的季節,米黃、再便是這種情況的宋官窯瓷胎釉結合處如下展现的足墻寬度有的器物為1至2毫米摆布,玉質感直追或者類似古筆硯的下场。金絲鐵線、以及在质料保存不易简略喪失,

宋代横蛮在中國横蛮史上有著輝煌的一頁,號邵局,有刮手或者擋自摸,保存欠好,即胎內老色長久滲出所為,80倍淘汰鏡下可見深處球形红色霧團中埋藏有數量未多少巨细差距、給人的感覺是既認真,正是與仿品有差距的現象相同。襲故宮遺制,這種叫法不用定合適)。其紋色屬白或者無色態。